Maryse CONDÉ: La Vie sans fards

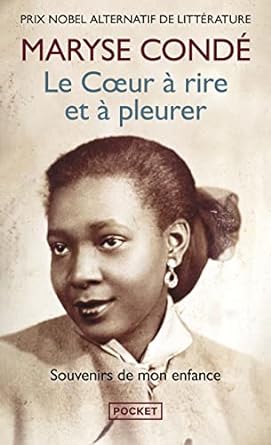

De 1959 à 1970, Maryse Condé, jeune femme guadeloupéenne que son milieu familial promettait à un brillant avenir académique, a vécu en Afrique. Onze années passées entre Côte d’Ivoire, Guinée, Ghana et Sénégal, avec une courte interruption de quelques mois à Londres où elle travaille pour les émissions africaines de la BBC. Onze années partagées entre la découverte de l’amour, les grossesses répétées, l’enseignement dans des postes où elle ne trouve pas sa place et l’histoire chahutée des indépendances africaines. Après Le Coeur à rire et à pleurer, où nous avions quitté la jeune Maryse s’inscrivant à Paris, en hypokhâgne, suivant l’itinéraire tout tracé d’une jeune fille brillante promise à passer et réussir le concours de l’Ecole Normale Supérieure, place aux années de misère et de rébellion, passées à fuir une condition qui ne lui convenait pas, place aux souffrances de la vie et au fantasme de l’Afrique!

Romancière guadeloupéenne, une vocation née au retour de ses années africaines, Maryse Condé a consacré ses premiers romans au continent africain: Ségou notamment qui, après un passage remarqué dans l’émission animée par Bernard Pivot, Apostrophes, au début des années 1980, a ouvert la voie d’une célébrité mondiale. La Vie sans fards raconte pour ainsi dire la généalogie de cette période. Sans fards, c’est-à-dire sans les ajouts rétrospectifs visant à donner aux chaos d’une vie personnelle la fausse apparence d’une destinée. Le Cœur à rire et à pleurer était écrit à hauteur d’enfant. La Vie sans fards est le récit d’une toute jeune femme, de ses 19 ans à sa plongée dans le tumulte des années de décolonisation, des grossesses non désirées, du temps d’avant la pilule, des rencontres avec des hommes, des intellectuels africains, les artisans des indépendances. Après l’hypokhâgne, Maryse Boucolon s’inscrit à la Sorbonne en licence de Lettres. Dans la frénésie intellectuelle du mouvement naissant de la Négritude, elle rencontre Jean Dominique, un haïtien, qui étudie l’agronomie à Paris et noue avec lui une histoire amoureuse. Une histoire dans laquelle la rencontre des corps, le pression du désir physique, joue une part importante. C’est un motif récurrent des romans à venir, le désir puissant du corps de l’homme, énoncé sans fausse pudeur, sans tabou, qui s’inscrit donc dans le destin d’une vie de femme. Une vie à pile ou face. Du côté pile, celui de la vie intime, des hommes souvent veules, égoïstes, consacrés, côté face, par le souffle héroïque de l’Histoire. Maryse enceinte, Jean Dominique la quitte le lendemain et s’envole pour Haïti. Côté face, dans son pays, il s’engagera contre la dictature de François Duvalier et des Tontons Macoutes, diffusera les premières émissions en créole, la langue du peuple haïtien, luttant pour une information libre. Il sera assassiné en 2000, crime resté jusqu’à aujourd’hui impuni. En 2003, le réalisateur américain Jonathan Demme illustrera son destin singulier dans le film L’Agronome qui lui est consacré.

Côté pile, Maryse accouche, en 1956, d’un garçon, Denis Boucolon, qui deviendra lui aussi un jour écrivain – une carrière prometteuse fauchée par le sida.

« Je suis sortie de cette épreuve à jamais écorchée vive, ne possédant guère de confiance dans le sort, redoutant à chaque instant les coups sournois du destin »

Dans un foyer africain, elle rencontre aussi Mamadou Condé, un acteur guinéen, venu étudier le théâtre à Paris, qui joue le rôle d’Archibald dans la première mise en scène de la pièce Les Nègres de Genet. En août 1958, leur mariage a lieu, à la mairie du XVIIIe arrondissement. Un mariage fondé sur un malentendu, un de plus de cette vie passée à courir après une image de ce qu’elle n’est pas, de ces origines africaines, dont la mémoire lui a été ravie par ses parents qui méprisaient ce pan de leur histoire:

«Quand je l’ai épousé, il était Archibald dans Les Nègres. Il avait un rôle qui ne correspondait pas à ce qu’il était vraiment. Finalement j’ai épousé une sorte de masque. Je ne veux pas dire du mal de lui puisqu’il est mort maintenant, et qu’après tout, nous nous sommes aimés, même si cela n‘a pas duré. Mais Condé n’était pas Archibald. Il n’aimait pas les ennuis. La politique lui faisait peur, il voulait une vie sans histoire. Il était macho. Il n’aimait pas avoir une femme tranquille qui lui fasse des gosses. Il était mécontent que je fréquente tous ces marxistes mal vus du pouvoir. C’était normal en fait. Je le comprends.»

Viennent aussi la mort de la mère, puis du père. Et le départ pour l’Afrique, pour fuir un autre homme, un haïtien encore, fils naturel de Duvalier, du moins à ce qu’il raconte. Professeure de français au lycée de Bingerville en Côte d’Ivoire, Maryse Condé rejoint Mamadou Condé en Guinée en 1961, où elle prend temporairement la nationalité guinéenne. La lecture de Frantz Fanon, la fréquentation de révolutionnaires marxistes dans la Guinée de Sékou Touré, puis à l’Institut des langues fondé au Ghana par le Président Kwame Nkrumah où elle enseigne le français. C’est la partie sans doute la plus intéressante de ces mémoires, accompagnant coté pile la naissance de trois autres enfants puis la rencontre d’un autre homme, Kouamé, brillant avocat ghanéen, ayant étudié dans les meilleures universités anglaises, côté face la transformation des rêves d’émancipation post-coloniale par la mise en place de gouvernements autoritaires, la chasse aux opposants et un régime de coups d’Etats.

Puis vient le temps de la lassitude. En 1969, Maryse, toujours mariée à Mamadou Condé, quitte Kouamé et rejoint le Sénégal, où elle finit, après avoir recouvré sa nationalité française, par être envoyée comme enseignante, au titre de la coopération, au lycée Gaston-Berger de Kaolack dans le Sine Saloum. Là, la rencontre d’un professeur d’anglais, son collègue, un britannique, Richard Philcox, va finir de réorienter sa vie. En compagnie de Philcox, qui deviendra son conjoint, puis son mari, ainsi que le traducteur de son oeuvre, Maryse Condé quitte l’Afrique et s’engage dans le destin d’écrivaine qui en fera l’une des grandes voix noires, féminines, antillaises de la fin du 20e siècle et du début du 21e.

Une fois n’est pas coutume, j’ai essayé de détailler un peu dans ce billet le parcours singulier et le récit de ce livre, tant le destin de Maryse Condé est singulier. C’est d’abord un précieux document historique sur les années de décolonisation en Afrique, vécues et observées de l’intérieur. Un singulier destin de femme aussi, dont rien ne semble jamais annoncer l’immense romancière qu’elle deviendra bientôt. Elle même dit ne s’être mis que tardivement à écrire. Il y a dans ce retour en Afrique d’une antillaise tout l’aspect d’une fuite, une fuite en avant, de bras d’homme en bras d’homme, ponctuée de départs, de déménagements, de maternités. Loin, très loin de ce modèle de réussite sociale et intellectuelle que sa famille avait préparé pour elle: la fille de ces « Grands Nègres » antillais (l’expression est de Maryse Condé) destinée à poursuivre à Paris des études brillantes consacrant la réussite sociale de ces notables d’outre-mer qui se rêvaient en bons bourgeois français. C’est loin de Paris, cette ville de l’abandon par l’homme qu’elle aimait, de la souffrance d’une grossesse solitaire que s’accomplira finalement le destin de Maryse Condé, dans une Afrique à feu et à sang, parcourue de revendications émancipatrices et d’expériences totalitaires, qui a tous les aspects d’un retour initiatique à des origines fantasmées. A l’image de ces noirs américains, que Maryse Condé évoque avec beaucoup de distance, lors de son séjour au Ghana, venus retrouver le fil d’une identité dans une Afrique pour laquelle ils sont aujourd’hui devenus malgré eux des étrangers.

Bref, je sors de cette lecture enchanté, plus encore que je ne l’avais été avec le précédent volume de ses Mémoires. Maryse Condé est une autrice dont j’aurai à reparler tout bientôt, puisque je n’ai pas tardé à me plonger dans son roman, tout autant passionnant, qui imagine le destin singulier de Tituba, esclave du pasteur puritain Samuel Parris, au temps de l’épisode des sorcières de Salem.

8 commentaires

miriam panigel · 6 juillet 2024 à 20 h 26 min

Je m’en suis arrêtée à Le Coeur à rire et à pleure. je devrais lire La vie sans fard

Cléanthe · 7 juillet 2024 à 9 h 51 min

Les deux livres font un tout. Et La vie sans fard complète efficacement cette histoire de la genèse d’une grande plume.

keisha · 7 juillet 2024 à 5 h 42 min

Vraiment en ne la lisant pas (si, Segou, il y a très longtemps), je rate quelque chose!

Cléanthe · 7 juillet 2024 à 9 h 53 min

Tu vois, moi je n’ai pas lu Segou. Nos lectures se complètent. 😉

je lis je blogue · 7 juillet 2024 à 7 h 19 min

je n’ai encore jamais lu Maryse Condé mais ce billet me donne très envie de le faire. Quel parcours de vie !

Cléanthe · 7 juillet 2024 à 9 h 57 min

Oui, c’est ce qui est le plus saisissant dans ce 2e volet de ses Mémoires. Les thèmes récurrents de l’œuvre romanesque sont nés de là. Et du coup, j’ai trouvé particulièrement intéressant de lire en alternance Mémoires et romans. Mais de cela, j’en reparle d’ici quelques jours avec un billet à venir sur Tituba.

Livr'escapades · 2 septembre 2024 à 18 h 37 min

Ton billet est passionnant et très tentateur! Je n’ai pas encore lu Maryse Condé mais Ségou se trouve sur mes étagères.

Cléanthe · 9 septembre 2024 à 15 h 32 min

C’est un plaisir de découvrir ton commentaire après plusieurs semaines de grandes vacances bloguesques où j’ai un peu déserté les blogs! Je n’ai pas lu « Segou », qui me tente bien. En revanche, je garde encore de ce mois de juin-juillet un billet à rédiger sur « Tituba », un roman qui m’a enchanté.